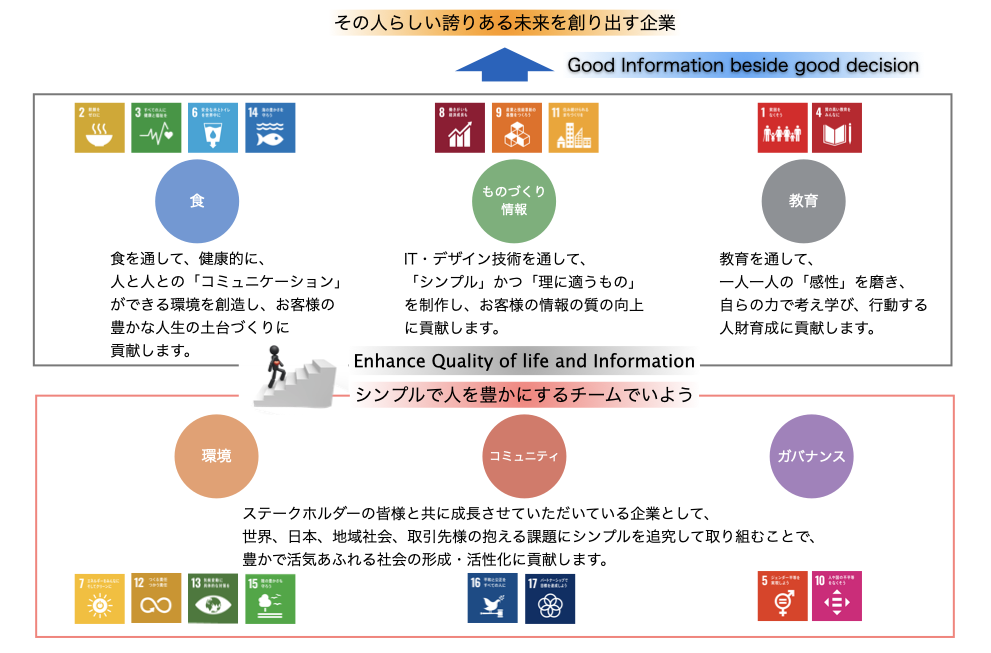

社会との価値共創

Creating Shared Value

CSVとは、Creating Shared Value(共有価値の創造)の略です。

企業の価値創造の際に、持続可能な企業、社会の実現を目指すために、企業の利益だけを追求するのではなく、社会問題の解決に取り組み、社会的価値の創出と経済的価値の創出の両面から実現していく方法です。

※2011年にハーバード大学のマイケル E. ポーター教授とマーク R. クラマー氏が提唱した概念です。

クオリムは、「企業は、社会の公器である」という考えの下、ステークホルダーの皆様と共に社会的価値と経済的価値を創出し、社会と共に持続的な成長を続けていきます。

売り手良し、買い手良し、世間良しの三方から考え、未来よしとなる解決すべき社会課題を特定し、具体的なアクションプランを定め、取り組んでいます。

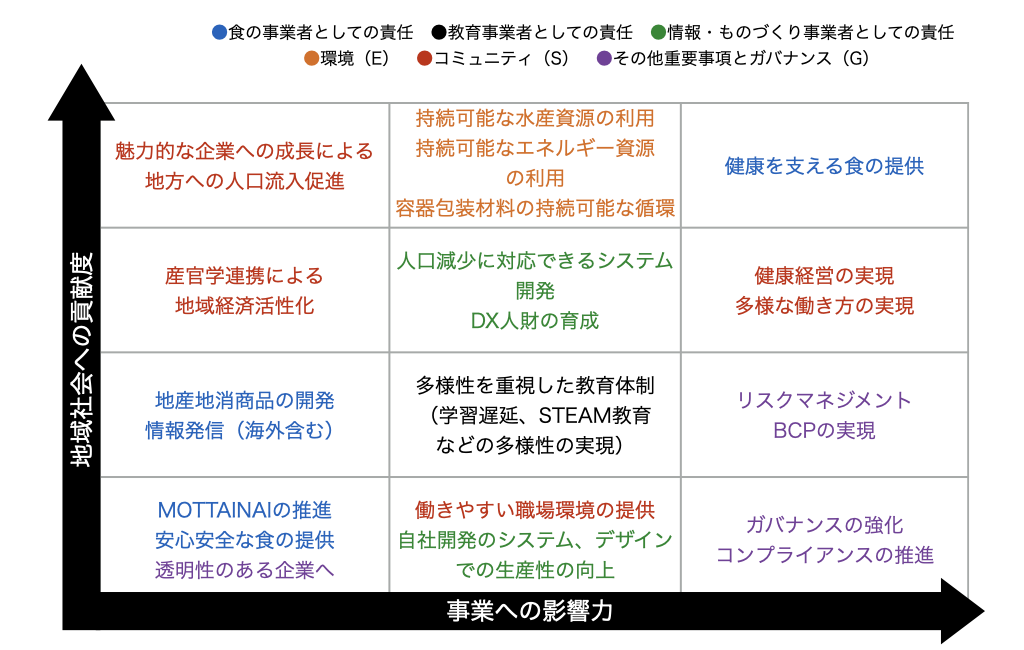

社会とともに持続的に存続・発展していく上での重要テーマを整理し、CSVパーパスとして長期経営目標を達成するための指針を作成しています。

弊社は、クオリムを取り巻く社会課題を踏まえ、「人生と情報の質を高める企業としての責任」を果たすことを前提に、「食」「教育」「情報・ものづくり」の事業領域に加え、地域社会の一員として「コミュニティ」「環境」「ガバナンス」のESGの観点で、未来を見据え、「取り組むべき重点課題」を選定しています。

また、この取り組むべき重点課題は、国際連合の持続可能な開発目標(SDGs)に合致し、それを支援するものです。(長崎県SDGs登録制度(第1回、第5回)に登録しております)

食

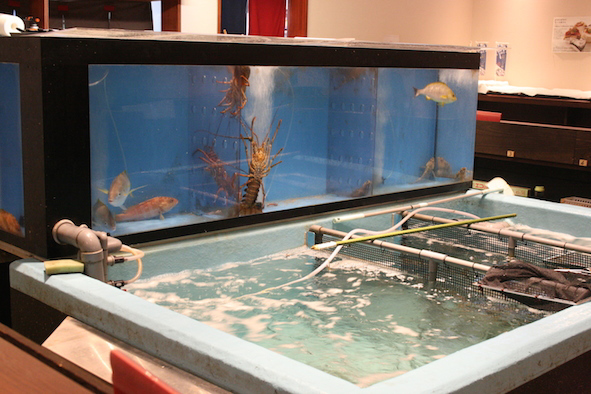

獲った魚を頭からお尻まで全部食べきることが第一歩と考え、イカは50年以上、イカの活き造りの後造りを無料で天ぷらや塩焼きとして提供しています。

また、漁師さんと直接取引きをしている弊社では、1〜2匹しか入らないような魚種もたくさん入ってきます。そんな珍しい魚は、予約や来店のお客様に当日直接提供しております。

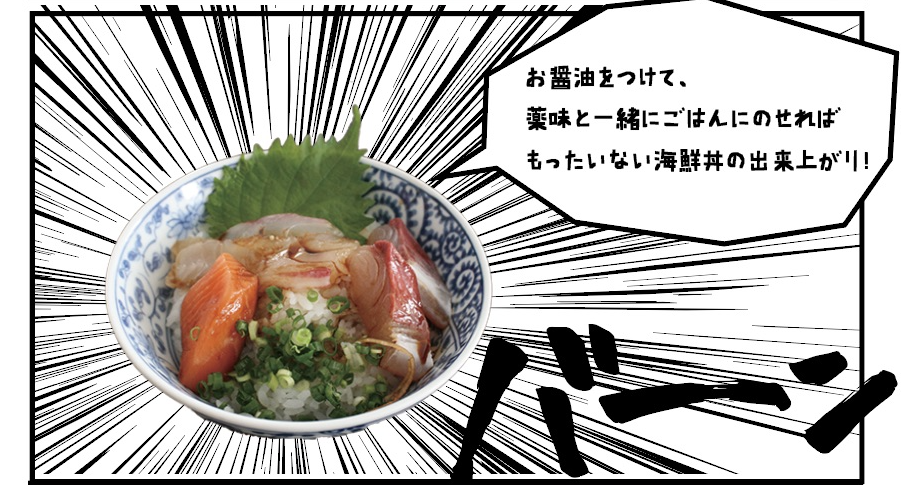

普段目にすることが少ない魚も、調理次第では美味しくなる!近年魚種としてよく獲れるようになったシイラ(マヒマヒ)もその一つ。身はとても淡白なので嫌われ者でしたが、あまりに獲れるので使い道を考えて、弊社では日替わり定食のメインのおかずとして提供しています。そして、残されるぐらいなら茶漬けにして食べておくんなし!として開発された「もったいない海鮮丼」。

弊社では廃棄しそうな部位も、商品としてリユースし提供しています。しめ鯖のあばら煎餅や鶏皮ポン酢、マグロの皮を茹でてポン酢で食べてもらう小鉢、だしのふりかけ、昆布の佃煮など・・・まだまだ挙げればきりがありません。余りモノには福がある。食材をまるごと愉しんでみてください。

安心・安全への対策として、ながさきHACCP(ハサップ)による衛生管理手法を導入し、2019年には「佐世保市衛生優良店(特別表彰)」を受賞しています。(5年連続 佐世保市衛生優良店受賞)

「施設設備の衛生管理」「食品取扱者の衛生管理」「食品の取扱いの衛生管理」「使用水の衛生管理」など、衛生管理水準をステップアップすべく、日々努力を重ねています。

また、常に「衛生意識の向上」を図り、「適正な食品表示」のもと、お客様に安心と安全の美味しい料理をお届けし、信頼をいただけるプロ集団として邁進して参ります。

地域と共に経済発展していくことを目指して、佐世保の魅力を発信すべく、佐世保のご当地商品の開発に力を入れています。

店内商品では、九州の地酒をはじめ、「佐世保レモンステーキ」や佐世保の銘茶「世知原茶」を使ったスイーツなどご来店いただいたお客様に佐世保らしい商品を味わっていただくと共に、佐世保のお土産や佐世保に来られたことのない方向けにも、長崎のブランド魚「長崎ハーブ鯖」を使った「サバタベンバ」、五島の「塩」を使用し、佐世保らしい「甘さ」を加えた「ガレット・サセボンヌ」などを駅構内やオンライン販売などでご購入いただけるようにしています。

2023年には、長崎県産、佐世保産の食品共創開発センター「いろんころんファクトリー」を創設しました。

生産者の方とともに、市場に出せない不揃いな果物、野菜などを使ったジェラートや加工品の開発・販売を行っています。

佐世保産のいちご「ゆめのか」を使ったジェラートや、インターンシップの学生たちの発案で開発した長崎県産アスパラを使った佐世保ジェラートも販売しております。

地産地消を心がけることで、生産者の方と顔を見ながら交流することができ、より良い商品づくりにつながると共に、流通の環境負荷も軽減されるので、

地球環境への負荷も低減されます。

海、山の豊かさを守ること、持続可能な社会を作ることも基本として、

地域の魅力を地域の皆さまと共に、これからも生み出していきます!

ものづくり・情報

日本では、少子高齢化が加速し、労働人口がますます加速していくと予測されています。地方都市ではさらにその傾向が加速するでしょう。

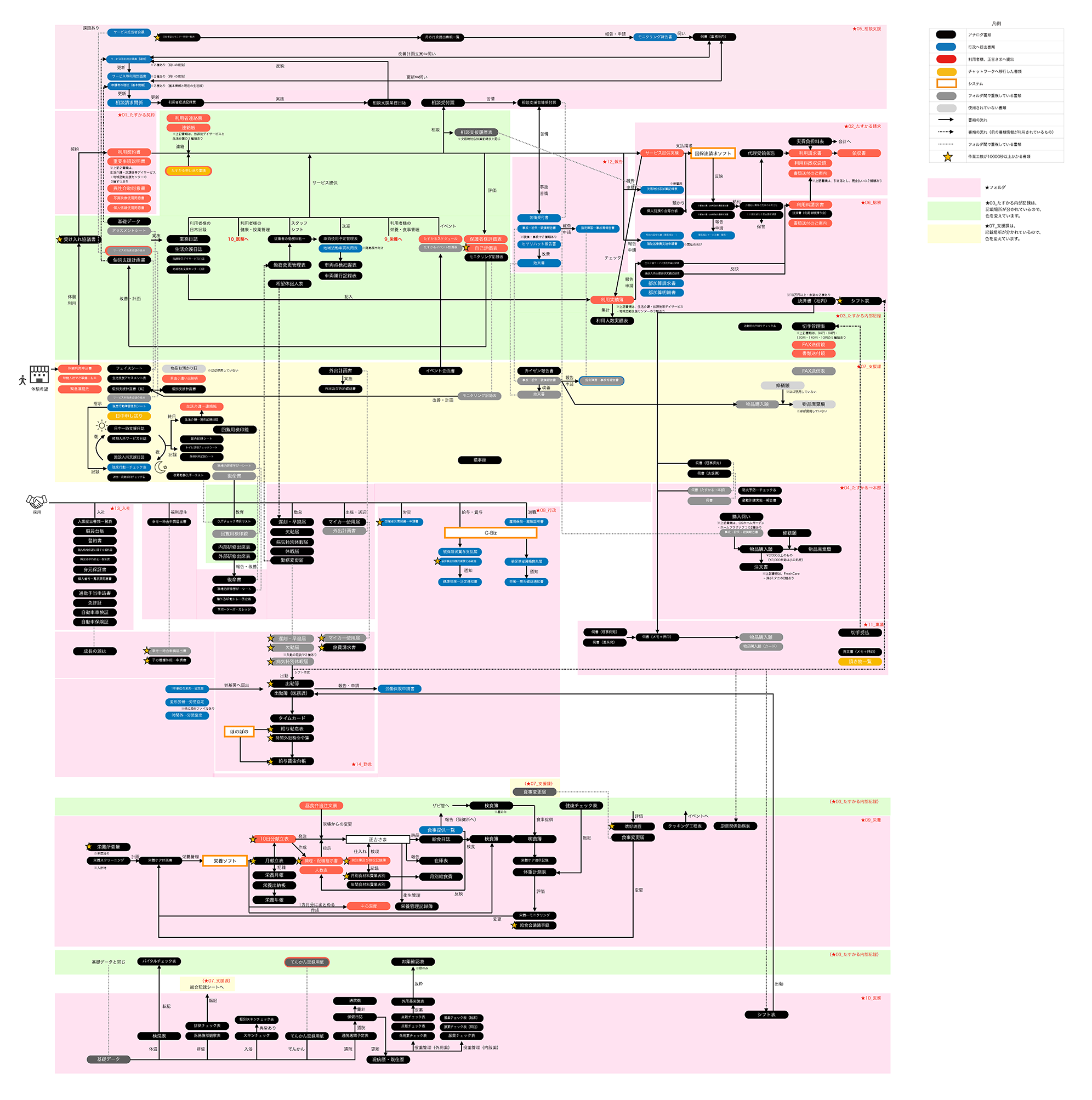

そんな中で、地域に雇用を生み出し、持続可能な社会を作り出していくために、弊社では、高齢労働者のサポートとなるシステムを独自に自社開発しております。

ITが苦手な高齢スタッフや外国人労働者でも使える勤怠管理システムや凸POSシステムなど、アナログとして現場で生かした方がいい部分はそのままに、シンプルで使いやすいシステム開発を行い、管理スタッフの業務効率化も実現しています。

また、公益財団法人長崎県産業振興財団の構成員として、中小企業のDX推進の相談にも乗っております。

中小企業ではアナログ書類や現場のルールがたくさん存在しており、単純に他の企業もやっていて、このシステムが良さそうだから導入してみてもなかなかうまくいかないことも多いです。

現場の使いやすさ、サービスの質を落とさないための活かしたほうがいいアナログ文化、企業風土を見極めて、その上で、必要な部分へのシステム導入をお勧めしております。

デジタル・アナログ全ての社内情報を見える化し、社内の本当に必要な情報は何か?作業ロスとなっている情報は何か?を定性・定量的に明確にする「情報デザイン」サービスを提供しております。

これからも、産官学で連携しながら、「地域経済活性化」を推進して参ります。

教育

多様性社会を生き抜く子供達の教育に対して、学習サポートとSTEAM教育の2軸で教育事業を展開しております。

広島市のひばり塾では、「こどものミカタになる」を基本に、それぞれ目標の異なる児童・生徒を対象に、一人ひとりの強みに応じた勉強方法やコミュニケーション方法を一緒に見つけ習得しながら、個別学習指導を行っています。

また、STEAM教育を意識したロボット教室、プログラミング教室、みらいのおねんど教室などを行うKANSEI(広島、佐世保校)では、子供達の好奇心や創造性を伸ばすと共に、他者のアイデアや見方を尊重したり、その価値を認められること、失敗や否定に対処したり、逆境に立ち向かって前に進んで行く力を習得していきます。

いずれ社会に出た時に必要となる力を身につけることも大切にして、「自分で考えて行動する子」の育成を目指しています。

ESG

健康的で、働きやすい職場づくりを目指し、職場環境を改善すると共に、各種認証制度を利用し、社外からの監視体制を強化しております。

- ◉ 健康推進企業

- ◉ 長崎県誰もが働きやすい職場づくり実践企業認証制度(Nぴか)

社員の健康面、仕事と育児・介護の両立、働き方改革、女性の活躍推進・男女共同参画 等これからも取組を行っています。

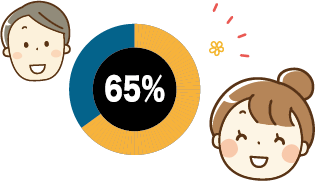

社内全体の女性比率が65%(2020年4月現在)で、多くの女性が活躍している職場です。産休・育休制度や、子の介護休暇・介護休暇制度も完備しているので、お子様がいらっしゃる方でも安心して働ける環境になっています。

社内制度も、お休みの日も出勤の日も、お友達や家族と来ても割引♪部活の飲み会で何人来てもみーんな割引になる「食事割引制度」やお誕生日、還暦などの「お祝い制度」もあったり、年更新の昇給制度や売上良好日には寸志もあります。もちろん、労働時間によって加入いただける保険制度もあります(加入保険有り♪週20時間未満:労災のみ、週20時間以上30時間未満:雇用・労災、週30時間以上:雇用・労災・健康・厚生)

今後もさらに働きやすい環境を目指して参ります。

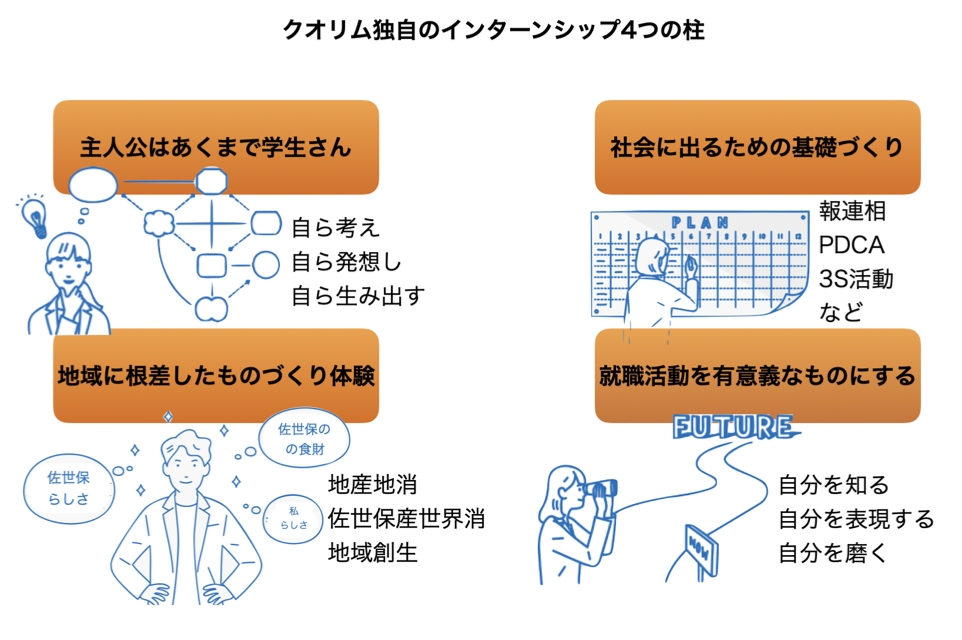

年に1度、佐世保の大学生を中心に、「インターンシップ」生の受け入れを行なっています。

2ヶ月間にわたり、「社会人として働く」とはどういうことなのか、社会に出る前に身につけておくと良い「スキルについて学ぶ」と共に、実習の一例として、「佐世保の魅力を発信する商品開発」を、企画から商品提案までの流れを実践していただいています。

注連蔵の「ロコモコ丼」やささいずみ商店のオンラインサイトで購入いただける「しっとりふりかけ」は、佐世保の学生と共に作り上げた商品です。

地域の皆様とともに開発し、愛される商品作りを目指すと共に、地域の雇用創出にも貢献していきたいと考えています。